——以武汉市新洲区为例

引言

耕地资源是土地资源中最重要的组成部分,耕地资源的数量和质量是粮食生产的基本保证,保持一定数量的耕地是人类赖以生存和发展的基础,也是粮食安全的关键。耕地资源的变化是区域土地利用变化的核心,受自然、社会、经济、技术和历史等因素的影响,耕地的变化和流向反映了社会经济发展的基本态势,研究耕地资源变化过程及其驱动机制,对制定保护耕地的政策法规及优化资源配置、提高资源利用效率有积极的意义。随着大城市的外延扩张,城市郊区的耕地变化更为明显,逐渐成为人们研究的重点区域。城市郊区耕地的变化主要表现为数量的锐减与质量的退化,其变化对城市的健康发展有着较为重要的影响。因此,研究城市郊区耕地变化有着重要的理论与现实意义。本文通过定性与定量相结合的方法,以武汉市新洲区为例,分析其1996-2004年耕地变化,为城市郊区耕地变化的研究提供借鉴与参考。

1.新洲区耕地数量变化态势

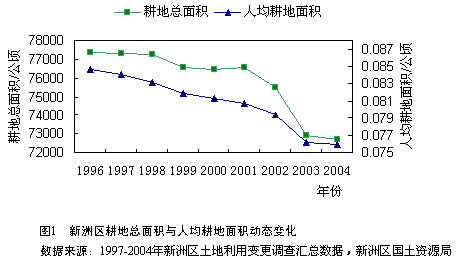

如图1,1997-2004年新洲区耕地数量变化分为两个阶段:第一阶段(1996-2001年),耕地数量呈总体下降趋势。1996年耕地面积为77350.65 hm2,至2000年下降到76480.13 hm2,2001年稍有增加,为76557.27 hm2。这一阶段全区的耕地总量稍有波动,但总体上呈缓慢下降趋势。5年间耕地共减少了793.73 hm2,减幅为1%,年均减少132.29 hm2。第二阶段(2001-2004年),耕地总量急剧下降。2004年,下降到72674.87 hm2,比2001年减少了3882.40 hm2,减幅为5.10%,年均减少1294.13 hm2。期间,2003年耕地减少幅度最大,减少了2618.52 hm2,占8年间耕地减少总量的55.99%。

新洲区人均耕地面积一直呈较快的下降趋势(图1),2004年新洲区人均耕地为0.075 hm2,略高于联合国提出的人均0.053 hm2的耕地警戒线。近年来,由于国家出台了一系列保护耕地的政策,使得新洲区耕地减少的势头同全国大部分地区一样得到了遏制,但耕地仍在持续缓慢地减少。相反,同期人口却在逐年增加,耕地与人口的逆向变动的趋势在未来将继续存在,加上生态退耕、农业污染、水土流失以及耕地用养失调,人地矛盾必将日益突出。

2.耕地变化驱动力定性分析

影响耕地变化的因子错综复杂,但归纳起来无非有自然因素和社会经济因素两大方面。尽管自然条件是土地利用与土地覆盖分布的基础条件,在某种程度上起主导作用,但自然环境对土地利用变化的影响较小,社会、经济、技术等人文因素对土地利用的时空变化具有决定作用[1]。

2.1 自然驱动因素

土地的自然特性和环境条件决定了其适宜的利用方式,利用方式适宜与否影响着土地利用的可持续性[2]。新洲区地处长江中游北岸,江汉平原东缘向大别山南麓低山丘陵过渡地带,属亚热带季风气候,是暖温带到亚热带的过渡地带,热量丰富,光能充足,降雨充沛,雨热同季,但全区降雨时间分配不稳定,多集中在春秋两季,且梅雨过多,伏期雨量少且变率大,加之三河四岗四平原两湖区间隔分布,因而常发生旱涝灾害。干时,岗地怕旱;洪水来时,平原湖区又受洪涝之灾。

2.2社会驱动因素

人口是人类社会经济因素中最主要的因素,也是最具活力的土地利用与土地覆盖变化的驱动力之一。人口密度和土地利用变化速率成正相关关系,人口增长速度越快,土地利用变化也越快[3]。人口的增加需要更多的耕地提供粮食以满足人们生存的需要,同时,人口增加导致居民点用地、公共设施、交通等各项建设用地需求增加,其中很大一部分来自对耕地的占用,造成耕地总量减少,人均耕地则会以更快的速度减少。

城市化是现代社会发展的重要特征。城市化进程对耕地存在两方面的影响:①城市的发展,包括城市基础设施建设,城市生态环境的改善等都需要大量土地,建设用地需求增长必然对耕地形成占用压力。尤其是位于城郊的耕地将被建设大量占用,造成耕地减少,而且城市规模扩大给周边地区带来更多的污染负荷和废弃物,使耕地质量下降;②城市的集中及其规模效益的发挥有利于土地集约利用,提高土地利用效率。

社会的进步必然伴随着科技的发展。农业科技的进步对耕地变化也起着重要的驱动作用。农业机械的广泛使用、化肥农药的施用以及灌溉水平的提高都会从一定水平上提高粮食单产,从而缓解耕地的生产压力,也就在一定程度上放宽了耕地占用的门槛。再者,农业科技水平的提高会使园地、渔塘等其他农业用地的比较利益再次提高,以至使耕地收益与之的差距拉大。在经济利益的驱动下,人们大力进行农业结构调整,耕地面积进一步减少。

2.3经济发展驱动因素

社会经济的发展是土地利用及其结构演变的最根本动力[4]。经济发展对耕地资源利用变化的驱动作用主要表现在两个方面:①二、三产业的发展增加了用地需求,占用耕地;②市场导向下的农业资源配置引起农业结构调整不断深化,造成耕地减少。新洲区的国民生产总值1996年为27.95亿元,到2004年增长至83.14亿元,增长了近3倍。二、三产业在国民经济中的比重由65.71%上升到74.7%,而一产比重由34.29%下降到25.3%。二三产业的发展势必伴随着用地的增长,必将涉及耕地占用的问题。尽管目前我国正在大力实施耕地占补平衡制度,但是在具体的制度落实中,总会出现不利于耕地保护的现象。比如占用质量优良耕地,却只补充同等数量的质量较次的耕地,这就造成了耕地的隐形流失,长期如此,将对耕地质量的变化造成显著影响。

近年来,新洲区耕地的减少中有相当大的比例是农业结构调整造成的。随着生活水平的提高,人们的食物消费结构不断升级,对食物种类和数量的需求也不断变化。为了提高效益、增加收益,增强竞争力,农业结构调整在市场需求导向的作用下不断深入,以单一种植业为主的传统农业逐步向农业产业多样化转变。有研究表明,我国每公顷土地的年产值,耕地是3115.05元,林地是260.05元,淡水养殖水面为6682.35元[5]。在经济利益的驱动下,大量的耕地向高价值农产品土地利用类型,如果园、鱼塘等转化,1996-2004年间,新洲区农业结构调整(不包括退耕还林)占用占耕地减少总量的65.74%。

2.4政策驱动因素

政策对土地利用方式起着重要的引导和规范的作用。正确的政策可以引导形成合理的土地利用方式,片面、错误的政策又会无视土地的本质特性,以短期的经济、政治目标选择不适当的土地利用方式。尽管耕地数量变化是长期社会经济因素作用的累积结果,但政策可以起到缓和或者加剧这一过程的作用。通过对新洲区耕地变化的分析可以发现,政策变动对该区的耕地变化确实产生了较大影响。新洲区一直以来牢固树立“工业强区”的思想,按照建设港口工业强区、都市农业大区、文化旅游新区的奋斗目标,大力发展工业制造业,提高工业经济总量和规模效益;在确保粮棉生产稳定增长的同时,大力调整产业结构,特别注重引导农民发展牧渔菜三大主导产业,增加农民收入;大力开发培育旅游产业,努力使之成为新的经济增长点。该区的发展定位及产业政策,促使了耕地向园地、工矿用地和交通用地等类型转变,间接地导致耕地总量持续下降。1996年以后国家实施的耕地总量动态平衡政策有效的遏制了耕地数量因建设占用而大幅度减少。全国在1998年后开始实施生态退耕工程,新洲区的实施直接导致了2002年和2003年的耕地总面积大幅度减少,在今后的生态退耕实施过程中,耕地保有量仍然将会受到冲击。

3.主成分分析及回归建模

3.1 耕地与驱动因素的主成分分析

鉴于分析的科学性,本问仅对社会经济驱动因子进行定量分析。影响耕地变化的社会经济因素有很多,分析的过程中选择的因素应细致全面,但同时指标过多又会增加分析问题的复杂性和难度。这些因素不仅与因变量——耕地面积之间存在着相关关系,而且各自变量因素相互之间耦合关联。如果用单纯的相关分析,则必然存在一定的误差冗余。系统分析中主成分分析法可以将若干个自变量压缩成几个独立成分,以此来减弱自变量之间的相互干扰,因此,主成分分析方法比较适合分析耕地数量变化的驱动力[6]。

3.1.1指标选择及其标准化

以耕地面积为因变量Y,自变量Xi即驱动因子主要选择社会经济及技术因素。根据主成分分析的思路和要求,结合现有资料及相关研究成果[2,3,6],利用1996-2004年《新洲区统计年鉴》序列资料作为基础数据,选择以下14个指标作为分析因子:X1总人口/人、X2非农业人口比例/%、X3国民生产总值/亿元、X4第二产业比重/%、X5第三产业比重/%、X6农林牧渔业总产值/万元、X7农业占农林牧渔业比重/%、X8林业占农林牧渔业比重/%、X9牧业占农林牧渔业比重/%、X10渔业占农林牧渔业比重/%、X11固定资产投资额/亿元、X12化肥折纯总用量/t、X13农业机械总动力/kw、X14复种指数/%。

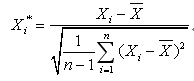

首先对统计数据进行标准化处理,公式为:

式中:Xi*为指标标准化值;Xi为指标的初始值;为指标初始平均值;n为指标数。

3.1.2主成分分析

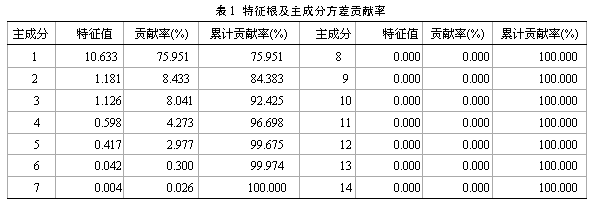

借助SPSS软件,采用主成分分析法对所选指标数据进行分析,得到了耕地变化驱动因子相关系数矩阵(表略)、特征根、主成分贡献率及累计贡献率(表1)。

由表1看出,前3个特征根大于1的主成分累计贡献率达92.425%,说明前三个主成分已经覆盖了原始数据中表达的足够信息。为了获得简单结构,帮助解释因子和更清楚地反映变量间的关系,对分析结果进行方差极大旋转,得旋转后的因子载荷矩阵(表2)。

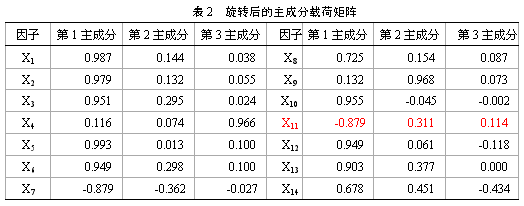

由表2可知,第1主成分中,X5第三产业比重、X1总人口、X2非农业人口比例、X10渔业占农林牧渔业比重、X3国民生产总值、X6农林牧渔业总产值、X11固定资产投资、X12化肥折纯总用量和X13农业机械总动力荷载的绝对值较大,这些指标主要表现为经济发展尤其是第三产业的发展、人口增长和由非农业人口比例、农业科技发展所体现出的社会进步,因此概括为社会经济因子。X9牧业占农林牧渔业比重在第2主成分中居主导作用,它主要反映畜牧业发展,概括为畜牧业发展因子。第3主成分中,X4第二产业比重荷载绝对值最大,它主要反映工业发展,概括为工业发展因子。

由此得出结论,新洲区耕地变化的驱动力主要是社会经济因素,其中经济发展尤其是第三产业的发展、人口增长以及由非农业人口比例、农业科技发展等反映出的社会进步起主导作用,畜牧业以及工业的发展作为第2、3主成分的主导因子也分别对耕地变化产生了重要驱动作用。虽然政策因素无法进行定量分析,但是在以上指标中也间接地体现出了其对耕地变化的驱动作用。

3.2 耕地变化的多元回归分析

3.2.1模型建立

多元线性回归模型是解释土地利用变化常用的一种系统分析模型。模型要求在某一地区、某一时段内的耕地数量变化(因变量)与其驱动因子(自变量)之间存在线性关系,通过对可能引起耕地数量变化的各驱动因子进行多变量分析而建立的一种数学模型。多元线性回归分析的基本原理是设随机变量Y与m个自变量X存在线性关系,模型为:

Y=A+B1X1+B2X2+…+BmXm

利用n组观测值Yi、X1i、X2i、…、Xmi(i=1、2、…、n),根据最小二乘法原理求出上式中的待定系数B1、B2、…、Bm。

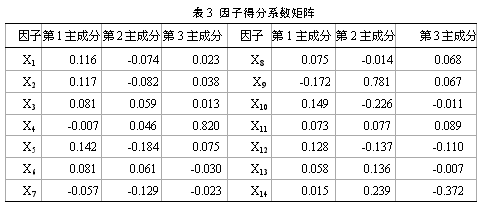

通过因子得分系数矩阵(表3),将14个指标的标准化数据转化为以3个主成分为指标的新洲区1996-2004年标准化数据。然后以耕地面积为因变量Y,3个主成分为自变量Z1、Z2、Z3,进行强制回归,得到回归方程:

Y=-0.74Z1-0.592Z2-0.112Z3

3.2.2模型的评价与检验

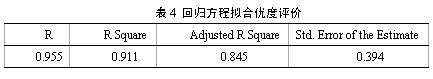

由表4可知,复相关系数R为0.955,确定系数R2为0.911,表明在本回归方程中,自变量可以解释因变量总变化的91.1%,调整后的确定系数为0.845,说明在考虑自变量的个数以及总的样本量之后,仍可以解释84.5%,由此评价本回归方程对数据的拟合程度很好。

由回归方程可看出,耕地面积与第1、2、3主成分都成负相关。第1主成分是社会经济因子,第2主成分是畜牧业发展因子,第3主成分是工业发展因子。这说明在1996-2004年间,社会经济发展、人口增长、畜牧业以及工业发展都是耕地减少的重要驱动因子。通过分析新洲区的相关统计数据也可以说明这一点,耕地面积在1997-2004年间持续减少,而人口、国民生产总值、农林牧渔业产值以及工业产值都呈持续增加趋势。

结 语

分析得出,影响新洲区耕地变化的主要是社会进步、经济发展以及政策调整等社会经济因子。由主成分分析及回归分析可以看出新洲区的耕地变化主要受经济发展、人口增长、社会进步、畜牧业及工业发展等因素的影响。从单个因子看,第三产业比重和总人口是影响耕地变化的重要因子。因此,为了保证耕地总量动态平衡,保障粮食安全,实现耕地可持续利用,采取合理的经济、行政和法律手段控制第三产业和人口对耕地的占用和破坏是当务之急。采用武汉市新洲区作为典型案例研究,对其他城市郊区耕地变化研究具有重要的借鉴和参考意义,对指导城市发展和耕地可持续利用有重要的理论和实践意义。

参考文献

[1]摆万奇.深圳市土地利用动态分析[J].自然资源学报.2000,15(2):112~116

[2]严岩,赵景柱,王延春等.中国耕地资源损失驱动力分析[J].生态学杂志,2005,24(7):817~822

[3]谢峰,高敏华.新疆建设兵团耕地变化趋势研究[J].新疆农业科学,2005,42(1):49~53

[4]唐华俊等.中国土地资源可持续利用的理论与实践[M].北京:中国农业科技出版社,2000,103~105

[5]蔡运龙.中国农村转型与耕地保护机制[J].地理科学.2001,21(1):1~6

[6]邵晓梅,杨勤业,张洪业.山东省耕地变化趋势及驱动力研究[J].地理研究,2001,20(3):298~306

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380