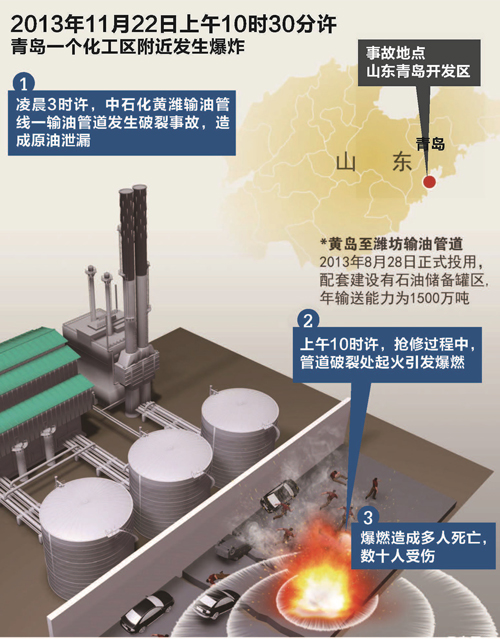

青岛爆燃的伤亡人数仍在更新。截至11月25日,事故已造成55人遇难、136人受伤、9人失踪。事故被认定为一起“十分严重的责任事故”,初步原因被认定为输油管线漏油进入市政管网导致起火。

针对此次事故暴露出来的突出问题,国务院事故调查组组长、国家安全监管总局局长杨栋梁给出如下结论:输油管道与城市排水管网规划布置不合理;安全生产责任不落实,对输油管道疏于管理,造成原油泄漏;泄漏后的应急处置不当,未按规定采取设置警戒区、封闭道路、通知疏散人员等预防性措施。

痛定思痛。对于此次爆炸事件,公众还有以下疑问:

管道为何发生泄漏?

“我下到坑底看了一下,漏油的位置在输油管的下部,有一个约两巴掌大小的洞。”作为爆炸前五分钟在现场进行抢修工作的唯一幸存者,中石化管道储运公司潍坊输油处副处长邢玉庆事后回忆说。

东黄复线输油管道为何发生泄漏?这是整个环节中最基础的问题,原因至今未明。

“事故原因非常复杂,不过也有规律可循。比如输油管线在工程技术方面的问题,管线年久失修,没有自动检测设备,市政管线与输油管线交叉,这些问题的存在导致了悲剧的最终发生。”中国安全生产科学研究院研究员刘铁民说。

资料显示,东黄复线建设于1986年,现已服役27年,属于老龄管道。这不是它的第一次泄漏。2010年5月2日,因地方违章施工,东黄复线就已发生过一起漏油事故。

一般而言,长输管道受损的主要原因有:第三方损坏、违章占压、自然灾害以及由管道的腐蚀、设计、施工、制造缺陷造成的事故等。

近年来,由第三方损坏市政施工、偷盗油气等导致的管道受损事件呈上升趋势。据调查,仅因第三方损坏在我国油气管道事故中就占40%左右的比例。

管道违章占压问题也不容乐观。中国石油一位内部人士透露,2006年-2010年,全国油气管网被占压、挤占的达1.5万余处,由此发生的事件比比皆是。

“地下管网的安全问题呈高发态势,重要原因在于服役期的管线很多进入寿命后期,面临维护更新的问题。”中国城市规划协会地下管线专业委员会副秘书长李学军告诉本报记者。

1970年,中国掀起第一次建设油气管道的高潮,用了5年时间建成总长2471公里的8条管线,形成东北管网。1976年起,又掀起第二次建设油气管道的高潮,建成总长3400公里的东部油气管网。这些老管道,有一些还处于服役状态。

“针对这些老管线,我们应该加强监控与检测手段,仅靠一两次检测是解决不了问题的。”中国安全生产科学研究院研究员刘铁民表示,“对其要进行重新评估、监控、预警和管理。”

排水暗涵为何爆燃?

青岛输油管道爆炸,最吊诡的,是原油泄漏后为何会流进市政管网中的排水暗涵。

“漏油不一定会引发爆炸。这次有特殊性,因为原油通过泄漏点进入排水涵,最终引发了爆燃。这很危险。”刘铁民说。

爆燃发生后,青岛市政府副秘书长郭继山承认,输油管线铺设与市政管线铺设存在一定冲突,并表示,“黄岛管线情况非常复杂,至少铺设了11条各类管线。”

在现场参与市政救援的专业人士称,青岛的市政管网基本沿着道路南北铺设,与东西走向的输油管道在道路交叉口出现纵横交叉难以避免。此时,输油管道必须与市政管网(上下)分开。“但爆炸的地方没有这样设计。”

公开资料显示,在东黄管线开始建设的时候,黄岛区还是一片郊区,直到2003年前后这里才逐渐繁华起来,“一幢幢几十层的商业楼、商贸楼、办公楼、商务酒店、商务会馆如雨后春笋般拔地而起”。而在此时,东黄线已运行了近20年。

问题出现了。“原本管线所处的郊区现在变为繁华城区,建筑物众多,人口密集,部分管道陆续被占压,导致管道无法维修,即使一些没有占压的建筑物也离管道较近,无法进行管道防腐层大修。”中石化管道储运分公司的一份公告这样写道。

中石化管道储运分公司有关负责人曾对媒体表示:“黄岛区不断扩建,已将东黄线圈进约16公里;高密市城区扩建已将东黄老线圈进15公里;寿光市城区扩建已将东黄线圈进24公里,违章占压几十处。”

“现在城市管网出现交叉、重叠等问题,是因为水管、电管、气管、油管等每条管道的投资主体不一样,由不同部门掌控,相关资料信息不能共享。”中国城市规划地下管网专业委员会副秘书长李学军介绍说。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380