2010年6月12日,国务院常务会议原则性通过了《全国主体功能区规划》。《全国主体功能区规划》工作的思路在2006年的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)中提出的。与《纲要》相比,《全国主体功能区规划》只是将其思路细化了,相关标准没有变化,仍然将自然保护区全部直接划为禁止开发区。这个地位相当于国土空间开发管制基本法的广域政策,对国家自然遗产的精华——自然保护区——究竟有怎样的影响呢?

主体功能区规划可能是自然保护区的大救星

中国的珍禽异兽、奇花异草基本都集中于自然保护区。我国已经有2500多个自然保护区,保护区占国土面积比例达到15%左右,这些数字是具有国际先进水平的。但是,我国的自然保护区在数量“先进”的同时质量却堪忧:保护区“批而不建、建而不管、管而无力”的现象普遍存在,有很多保护区中的珍禽异兽依然濒危程度不减——“救救我”仍然经常是野生动物保护漫画中的主题词。这种状况是目前我国保护区建设和管理的宏观背景不够“友好”、国家对保护区支持力度不够和地方经济部门干扰太大所致。科学发展观的出台使改善自然保护区管理有了理念层面的支持,而主体功能区划则在更现实的政策层面作为上位政策为自然保护区带来了新的发展机遇——各方面齐心协力的“友好”政策背景。

主体功能区划是分类分区进行国土空间开发的管理手段,类似日本的国土综合开发规划,相当于国家在国土空间利用的上位政策——所有国土开发利用都必须接受这个广域政策的指导。《纲要》主要根据资源环境承载能力、现有发展基础和未来发展潜力,将国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类主体功能区,并明文“禁止开发区域是指依法设立的各类自然保护区域”,把我国现有的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化与自然遗产等保护区域直接规定为禁止开发区。

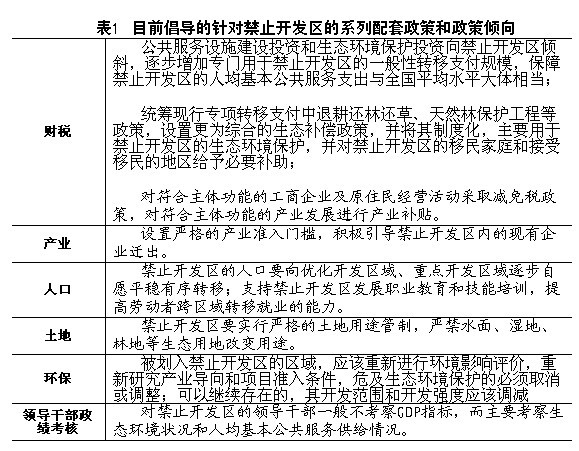

这样的划分对自然保护区有何影响呢?不妨先了解一下《纲要》关于禁止开发区的配套政策——一旦确定为禁止开发区,则要采取与其他主体功能区不同的财税、产业、人口、土地、环保政策以及领导干部政绩考核体系(参见表1),正是这些配套政策使主体功能区划可能成为自然保护区尤其是自然保护区中的珍禽异兽的大救星。

如果这些对禁止开发区的政策得到落实,那作为禁止开发区的自然保护区的建设和管理将迎来全面空前的有利政策环境,以往投资不足、执法无力、开发优先等干扰保护区管护的不良现象有可能得到杜绝,而保护区自身“批而不建、建而不管、管而无力”的现象有可能得到根本扭转。对保护区的珍禽异兽来说,这样的政策当然称得上是大救星。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380