大救星的政策可能好心办坏事

然而,就中国自然保护区的实际情况而言,《纲要》对禁止开发区的划分政策却存在很大的问题。目前的划分政策,从中国自然保护区的实际情况而言,却可能将好事做成坏事——大救星也可能搞不切实际的大跃进,这些政策面对中国保护区的现实情况时可能既不合理也不可行。

四类主体功能区中,只有禁止开发区没有按考虑资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力的一套指标体系从国土空间中进行筛选,而直接等同于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和世界文化与自然遗产等。根据这个标准,仅仅国家级禁止开发区面积就高达国土面积的约12.5%。这种划分方法,与国家的主体功能区划政策的主要设计者是区域经济学背景的官员和学者有关。他们对自然保护区了解甚少,在制定相关政策时有心加强保护并希望从财税、土地等方面通过有利政策有针对性地解决保护区的管理质量问题,却因为对“自然保护区”的望文生义和对中国保护区建设和管理的理想化,难免好心办坏事。不妨让我们从目前划分政策的合理性和可行性两个角度,来了解一下在这个过程中为什么好心有可能办坏事。

合理性角度:大多数自然保护区不必整体禁止开发

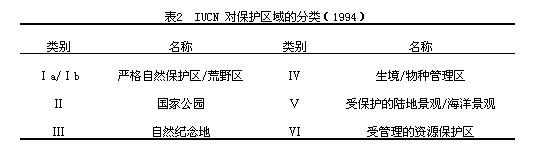

目前的划分策略实质上是将我国复杂且不规范的保护区域分类体系简单化,笼统地将各种类型、级别的保护区域等同为国际通用的IUCN(国际自然与自然资源保护联盟)保护区域分类体系(参见表2)中需要严格保护的区域。然而与国际划分标准不同,我国的保护区域主要是按照资源类型而非管理强度分类的,且其内部还实行分区管理。不同类型的保护区域有着不同的保护对象和管理目标,其中的资源可利用程度和手段不同,发挥的功能不同,在现实中需要的保护强度也不同。因此,哪怕同样是国家级保护区域的管理规定也存在显著区别,不能等同视之。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380