中国屋顶绿化与节能专委会 >> 经典案例

聚水而乐-广州莲麻村生态雨水花园设计

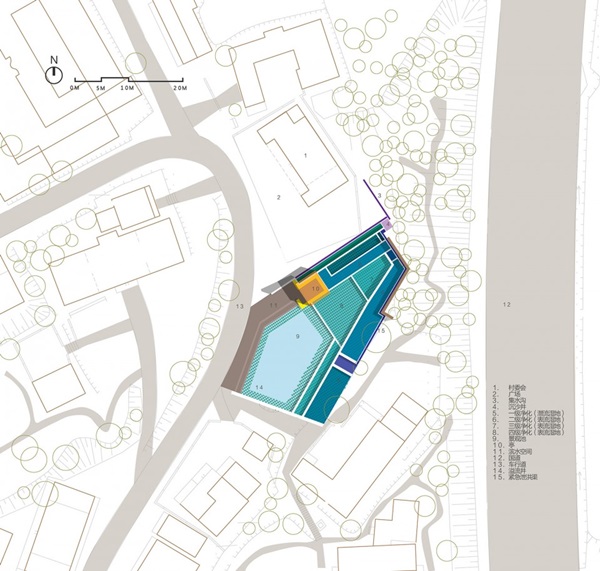

广州莲麻村生态雨水花园位于广州市从化区莲麻村村委会附近,包括村委会前已经硬化的场坝及南侧的空地,基地面积670m2。项目于2015年7-8月开始设计,整体于11月竣工。接手项目时,村委会前场坝空间局促单调,缺少活动及休憩设施;南侧空地原为废弃鱼塘,由于地势低洼,周围多个雨水口汇集于此,造成常年积水加之垃圾倾倒遍地无人清理,成为影响周围环境和村民生活质量的问题地块。莲麻村近年实施雨水工程和管线铺设,但由于沿用建设城市的惯性思路,地面过度硬化,农村区域又缺少人员及时管理维护,每逢雨季,地表径流大面积滞留,无法及时存蓄下渗到周边的自然土壤。在推进现代化市政设施建设同时,设计中忽视必要的生态措施,使自然生态的乡村水循环系统遭到破坏,依靠排水管道的雨洪管理方式不能完全“代谢”;由于硬质化造成地表水土流失、局域本底环境改变、本地植-物凋零等生态问题。设计以水为切入点,针对场地问题,试图塑造亲切闲逸的邻水活动空间,重拾岭南乡村以水叙事的传统,探索乡村公共活动与生态景观的融合。

1、整体策略

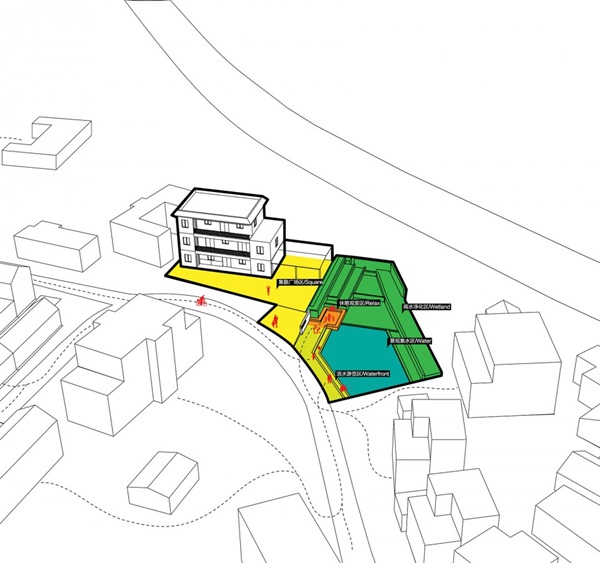

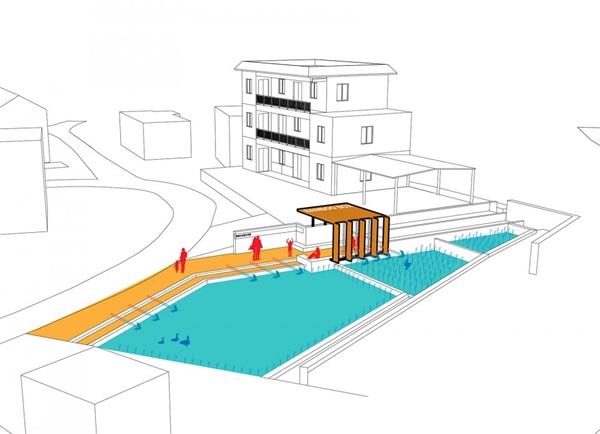

1)通过打破场地边界,将鱼塘与村委会广场连接为一体,破除村委会的行政化印象,提升村委广场的亲合力;增加滨水活动及亲水空间,将原本局促的车行道转弯予以拓展,提高舒适度;植入景观构筑,改变原有视线焦点,将人的活动引入场地,丰富场地的空间形态。

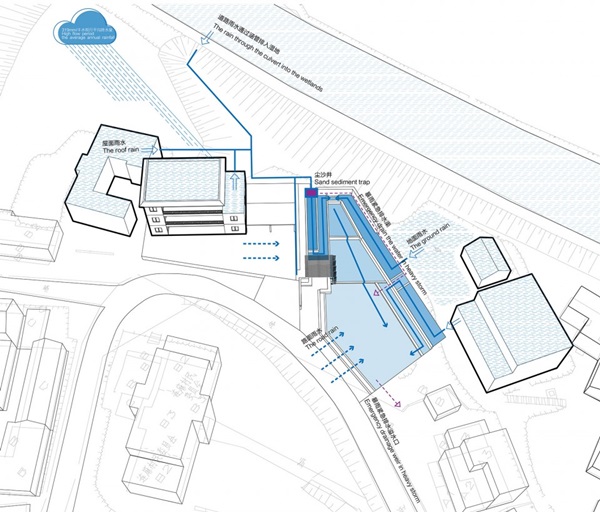

2)运用海绵效应,就地化解矛盾。将雨水就地蓄留、就地消化旱涝问题,即通过简单的挖方和填方,解决低洼地的积水问题,形成了洼地与高岗地相结合的“海绵”系统。将雨水快速排掉,是排水工程的基本目标,这种行为却会导致洪水被聚集和加速,其破坏力被强化、上游的灾害转嫁给下游;硬化工程导致水与生物分离、水与土地分离。通过简单的填挖方,可以建立梯田,减缓山坡下来的地表径流,削减洪峰强度,调节季节性雨水流量;它们的方位、形式、深度都依据地质、地形因素和水流分析而设定。这些梯田状栖息地根据不同的水质和土壤环境种植了乡土植被,减缓了水流,使水中的污染物和营养物质被土壤微生物和植物所吸收。生态雨水花园设计将与雨水对抗变为和谐共生,充分利用广州地区降雨充沛、气候湿润的特点,形成雨季旱季差异性景观,将环境教育、生态示范与景观结合。

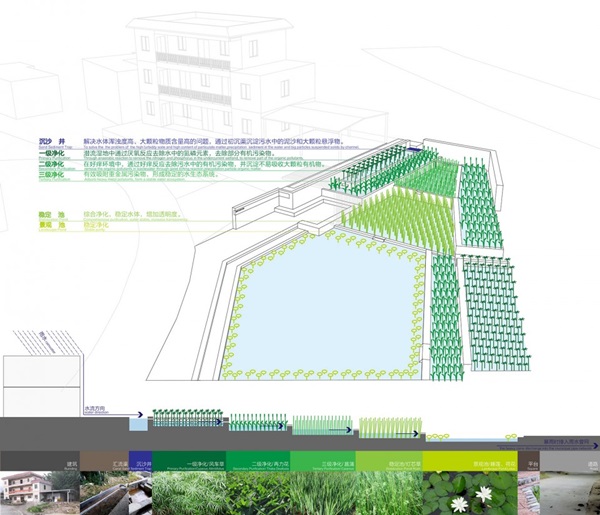

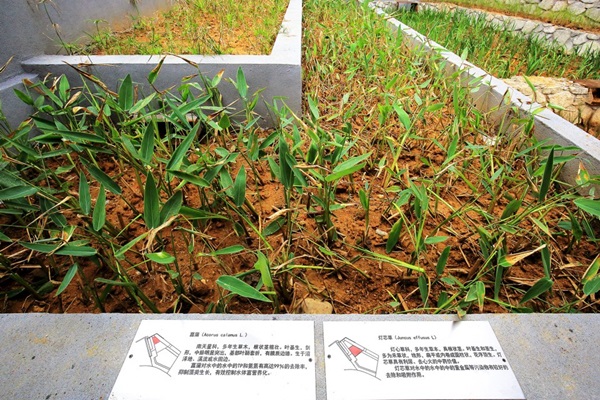

2、雨水净化

雨水在降落过程中,空气中的溶解性气体、溶解或悬浮状固体、重金属及细菌等会进入其中。地表径流中的污染物主要来自降雨对地表的冲刷。整个雨水花园湿地是一个有生命的雨水净化系统,将雨水经过人工湿地系统进行生物处理达到雨水净化的效果。经过沉砂池去除大颗粒悬浮物及泥沙的雨水进入湿地系统。人工湿地对生化耗氧量(BOD)、化学耗氧量(COD)、水质中的悬浮物(SS)有较好的去除效果。这主要是由于水生植物和泥土对雨水中的SS有截留作用。在植物根系周围,较远处以及更远处则会不同程度地形成好氧、缺氧、厌氧环境,有效地去除雨水中的生化耗氧量和化学耗氧量。项目通过一系列说明将净化原理及过程以图文形式予以展示和讲解,将复杂的净化原理图形化,并对每种植物予以说明介绍,在实现雨水净化功能的同时对游客进行生态展示和生态教育,普及雨水生态净化知识,将科普融入场地之中,雨水净化过程的重要节点和过程均实现可视可读。进出水口,溢水通道等主要流程节点均被精心设计展现,整个过程可视可读,参观者与设计者形成良性互动。

3、低技策略

低技策略首先体现在聘请本地石匠。由于乡村工匠普遍无法看懂图纸,现场90%的工程量由设计师亲自参与放线以及动手示范工艺,经验建造作为施工主线贯穿始终,并且产生了许多意外的效果。现场调整施工工艺,材料选择,甚至平面形态在施工过程中都在不断进行调整,整个施工过程也是一个再设计过程。当地工人由于缺乏正规施工训练,无法将场地砖缝铺砌整齐,因此设计师调整了工艺要求,顺应施工水平对砖缝问题不做要求并引导工人,地面铺装采用红砖立铺,将原本的施工错误变成特殊铺装效果,在地面形成了起伏波动的砖缝效果。村民积极参与施工过程,妇女参与了竹竿的绑扎,不仅极大地节省了人工成本,还普及了竹子绑扎工艺,方便将来的维护维修,村民无需请技术工人就可以自行修复破损,为村庄的改造建设提供了工艺样本。这种共同参与的建造方式也激发了村民的主动性,为施工效率以及日后维护产生了积极影响。

4、废旧材料利用

项目积极采用了废弃及乡土材料等低能耗、可降解的建筑材料以减少对环境的影响。村庄附近维修道路拆除路面的大量混凝土被作为建筑垃圾运走,通过协调相关施工方,将废弃混凝土块用于挡墙砌筑和滨水石阶铺砌,结合本地红砖的地面铺装不仅极大节省了建造成本,而且通过材料的巧妙利用形成了特殊的形式语言和美学效果。核心的竹亭构筑物就地取材采用了本地竹竿,节省造价的同时体现乡土材料特色。广州莲麻村生态雨水花园建成后集生态示范、环境教育、雨洪管理、游憩休闲于一体,成为备受村民及游客欢迎的公共空间,通过对场地问题分析,结合当地的乡土营造方式,对乡村的水生态进行有效探索。

更多>>政策法规

更多>>合作单位

- [10-11]中央新影集团

- [10-11]北京多采多宜网络科技有限公司

- [10-11]北京宝莲纳新材料技术有限公司

- [06-07]云南福美环保材料有限公司

- [05-31]浙江新四季园林建设工程有限公司

- [05-24]浙江省农业科学院