深圳市竹子林交通换乘枢纽综合规划

时间:2009-11-10 来源:中国城市规划行业信息网 作者:

编制单位:中国城市规划设计研究院深圳分院

编制时间:2001.3-2002.8

获奖情况:建设部2003年优秀设计二等奖、中规院2003年优秀规划设计一等奖

项目负责人:黄林 田长远

主要参加人:方煜 钟远岳 王泽坚 邱晓燕 周俊

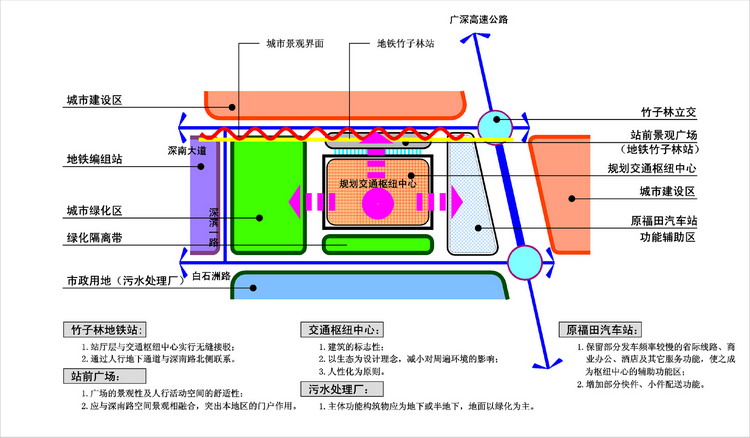

总平面

一、项目概况

规划区位于深圳市南山区与福田区的相邻地段,周边有广深高速公路、滨海大道、深南路、侨城东路等交通干道。随着罗湖口岸的长途汽车客运功能迁至竹子林地区、深圳市东西组团常规公交内部区间换乘需要,地铁一号线主要换乘站在本区设立,规划将建设集长途、公交、地铁的内部换乘及相互换乘功能的大型交通换乘枢纽。该交通枢纽中心规划总换乘人流16000-17000人次/小时,总用地为8.5公顷,总功能面积为12.1万平方米。

用地功能结构分析图

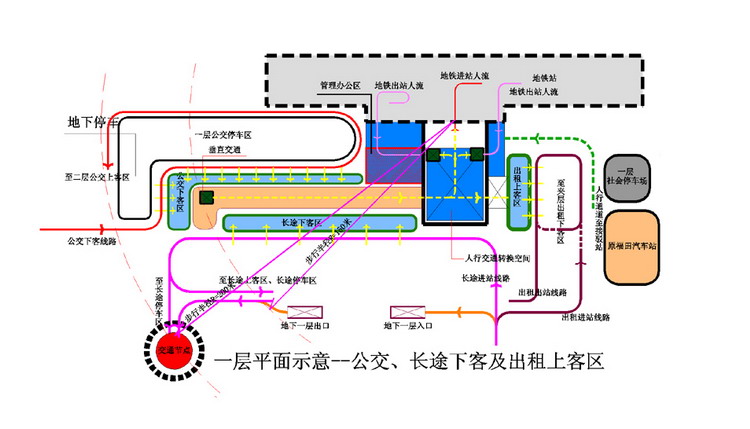

一层平面结构分析

二、规划构思

1.规划提出了将交通枢纽中心建设成为深圳市未来现代化、国际一流的综合交通枢纽中心,国际化都市高品质环境的城市标志性窗口地区的目标。确定了外围交通净化及有序组织,人行组织快捷、安全、人行优先的原则,有序高效接驳的综合一体化原则。

2.采用以交通枢纽为核心的组团式功能结构,并与地铁无缝接驳。东侧保留原福田汽车站为综合交通枢纽的辅助功能区,并在交通、功能、景观上与规划交通枢纽中心统一整体考虑;南侧保留与南侧市政用地的绿化隔离空间;西侧预留城市绿化空间,并为内部交通组织留有发展空间;北侧为交通枢纽中心的站前广场,强化地区及道路沿线的景观标志性。

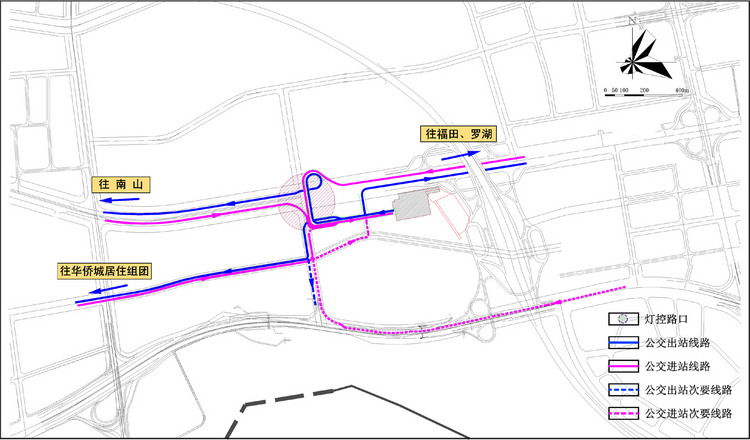

3.为了解决交通枢纽中心对周边城市交通的影响,规划提出了“点”、“线”结合及“点的切入”的近远期结合方案。近期采用“点”、“线”的结合模式:长途交通进出线路主要由广深高速公路通过立交匝道这一交通节点在交通枢纽中心南侧组织完成;在交通量不饱的前提下,常规公交利用周边城市道路进行线型的交通组织。远期采用“点的切入”模式:常规公交通过设置专用匝道接口,解决公交的进出站线路对深南路及城市交通的影响。

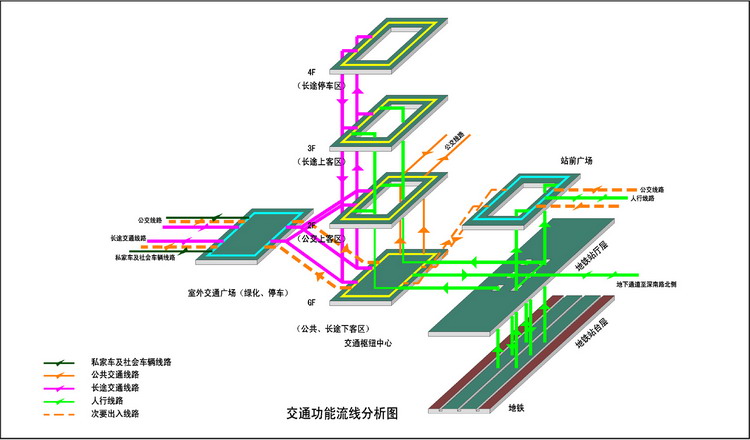

4.在内部分区交通及交通组织上,规划提出建立长途、公交、的士及社会车辆各自相对独立的交通功能区域及流线体系,避免各类交通的混行交叉干扰。常规公交以深南路及深滨一路为综合交通枢纽主要进出方向,并在其西侧进行场站内部交通组织;长途客运以交通枢纽南侧的白石洲路为主要进出方向,并在其南侧通过东面立交匝道向高速公路和快速干道发散。

平面和空间上设置相互独立的功能区的交通模式,实现了无缝接驳、以人行优先组织交通、水平及竖向交通人车分流和管道化的接驳换乘。

5.规划利用建筑空间的整体性、生态性、功能性及高科技含量,体现其窗口地区的标志性作用。考虑城市生态及区域环境的影响,对整体建筑高度要求,能源、通风、采光及材料运用上提出规划要求及城市设计指引,创造出一流的、现代化的城市综合交通换乘枢纽。

长途交通组织分析图

公共交通组织分析(远期)

交通流线分析图

区域交通分析

三、创新与特色

规划对此项目进行了充分的深入调查研究,在进行了大量的方案比选的前提下进行了多方面的探索和创新。

1.结合现状的交通状况,规划提出“点”“线”结合及“点”对“点”的近远期结合的交通组织模式,解决了交通枢纽中心场站内部与外围的交通结合问题,优化了外部区域交通的组织。

2.在内部空间及人车组织上提出管道化的人车分流的组织模式,采用了无缝接驳、上下客独立设置、人车完全分流等多方面的人性化设计,并提出生态化建筑设计和建筑、空间环境生态化,充分体现了以人为本的规划理念。

3.提出了社会化服务及集约化用地的思路,充分结合了深圳市用地紧张的现状和长途运营社会化的特点。

四、实施效果

在规划编制过程中,规划对地铁等建设项目进行了大量的协调工作,使竹子林地铁站得到预期顺利建设,并对交通枢纽工程的详细设计起到了全面的指导意义,强化了规划的可操作性。