北京市公路一环规划方案

时间:2009-06-26 来源: 作者:

一、规划概述

北京市道路网布局是由棋盘状、环路和放射路组成的,环路的主要功能是疏解城市的过境交通和集散跨区域、跨组团的交通,对市中心区可以起到很好的保护作用。北京市在规划市区范围内共规划了四条高等级环路,其中二环路和三环路已按城市快速路的标准建成,这两条环路负担了市区高峰交通出行量的46.8%,对疏解跨组团穿城交通、保护市中心区起了重要作用,目前这两条环路高峰时已趋于饱和。四环路规划标准高于二环路和三环路,规划为双向八条机动车道的城市快速路,它的建成可以分流二环路和三环路的交通量,并疏解较长距离的跨组团交通。公路一环位于规划市区边缘,距市中心(天安门)10-15公里,全长93.1公里,北京城市总体规划中明确了公路一环为高速公路,并作为城市道路和公路的分界线。在公路一环规划中,首先需要从规划全局的角度研究确定公路一环的功能、技术标准,其次对横断面布置、立交布局及出入口安排、交通量预测、辅路设置等内容进行详细论证,在此基础上,提出全线1/2000详细规划方案。

二、公路一环的性质、功能

1.性质

《北京城市总体规划》中明确,公路一环为城市高速公路环线。

2.功能

北京市区的四条高等级环路在路网中所承担的功能各不相同,公路一环位于北京规划市区边缘,连接北苑、望京、东坝、定福庄、垡头、南苑、丰台、石景山、西苑、清河10个边缘集团。由城市土地使用布局决定了公路一环首先应以截流、疏导市区过境交通为主;并具有联系各边缘集团,均衡主要放射线负荷的功能。

三、线路技术标准

1.设计车速

公路一环规划为市区道路和公路的分界线,为了充分发挥公路一环的功能,其标准要高于市区的其他几条快速环路,要与国道主干线标准一致,规划确定公路一环为全封闭、全立交、控制出入的高速公路,设计车速为120公里/小时,个别困难地段设计车速为100公里/小时。

2.其它技术标准

根据《公路路线设计规范》有关规定,对应于设计车速为120公里/小时,线路平、纵线型标准如下:

不设超高最小平曲线半径 5500m

一般最小平曲线半径 1000m

极限最小平曲线半径 650m

同向曲线间最小直线段长度 720m

反向曲线间最小直线段长度 240m

最大纵坡(主路) 3% l 凸形竖曲线一般最小半径 17000m

凸形竖曲线极限最小半径 11000m

凹形竖曲线一般最小半径 6000m

凹形竖曲线极限最小半径 4000m

净空:主路不应小于 5米

辅路不应小于4.5米

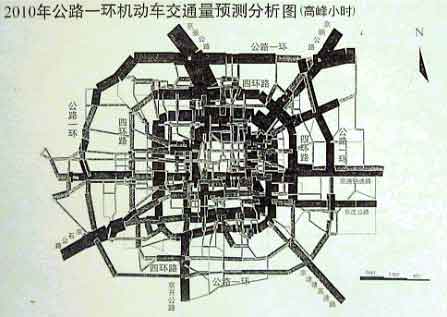

四、交通量预测

在考虑北京市路网建设水平、土地使用情况、人口规模、就业岗位分布、居民出行方式与目的构成等因素基础上,规划中利用TRIPS交通模型,进行计算机模拟分析,分别预测了公路一环近期和远期交通量和道路负荷状况,从中也能够得出公路一环建成后对其它环路和市中心区的分流效果,预测的交通量和道路负荷状况,可作为确定道路规划横断面及公路一环建设次序的一项重要参考依据。

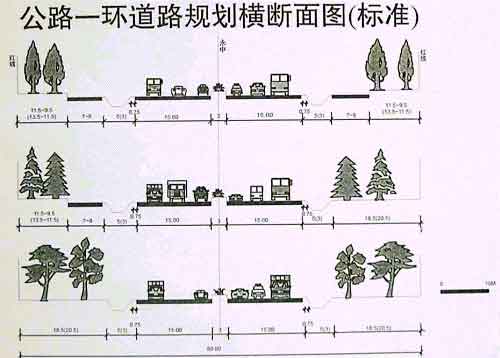

五、横断面规划

根据公路一环的功能、标准和远期交通量,确定公路一环规划横断面为主路双向六条机动车道加两侧连续停车带,并将公路一环的控制红线由60米调为80米。公路一环全线不设连续性辅路,但根据不同地段的用地条件,横断面的具体型式因地制宜,主要横断面布置采用如下四种型式:

1.两幅路型式

主路上下行车道宽度各为15米,每幅路安排三条行车道和一条连续停车带(0.75m+3.75m×3+3m),上下行车道之间设置宽3米的中央分隔带。此断面中主路两侧不设辅路,用于沿线城市非建设区的路段,约占全长的73.4%。

2.三幅路型式(在主路一侧设辅路)

主路横断路仍与第一种型式相同,只是在主路一侧安排一条宽7~9米的辅路,其间隔离带宽度为3~5米。

3.四幅路型式(在主路西侧均设辅路)

主路的横断面布置仍同第一种型式,在主路两侧各安排一条宽7~9米的辅路,主路与辅路间隔离带宽度为3~5米。

4.特殊型式

根据沿线用地、建筑及周边路网分布等情况具体布置。

六、立交布局及出入口规划

立交布局及出入口规划是本次规划的重点,在分析市区对外放射干线公路及周边边缘集团布局的基础上,根据相交道路的不同等级,将公路一环上的立交分为不同类别,重点保证互通式立交的合理间距。

1.与公路一环相交的规划路情况

根据市区路网规划,公路一环共与88条城市道路相交,其中快速路或高速公路11条(京顺路、机场路、京通路、京沈公路、京津塘高速公路、京开公路、京石公路、莲花池东路西延、京包公路、京张公路和京顺新线);主干路18条;次干路25条;支路34条。与公路一环相交的规划路分布情况如下表:

表1 与公路一环相交的规划路分布情况统计表

上述88条相交道路中,目前在规划位置已有道路的共有38条,其余50条路尚未形成。

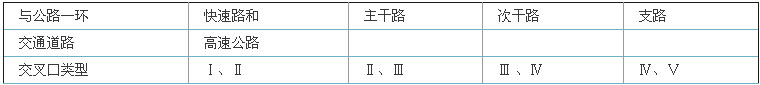

2.交叉口分类及立交布置原则

公路一环与城市各类道路交叉型式分为五类 ,详见表2。

表2 公路一环与相交道路交叉型式分类表

注:Ⅰ 为高标准互通式立交,主要流向为定向方式

Ⅱ 为一般互通式立交

Ⅲ 为菱形立交

Ⅳ 为分离式立交

Ⅴ 为与公路一环辅路相接

(1)市区主要对外出入口干道原则考虑高标准互通式I类立交,与一般干道相交采用Ⅱ 类一般互通式立交。

(2)公路一环与次干路相交原则采用Ⅳ 类交叉型式,重要位置的次干路也可采用Ⅲ 类交叉型式。与支路相交原则采用Ⅴ 类交叉型式,重要位置的支路可采用Ⅳ 类交叉型式。

(3)公路一环途经边缘集团的段落,在与1-2条出入边缘集团的主要道路相交处设置互通式立交。

(4)通过路网及相交道路的互补作用减少立交数量。

(5)依据技术规范保证立交的合理间距。

3.城市道路立交布局

根据上述路口分类与立交布置原则,并保证立交的合理间距,通过对与其相交的88条道路逐条研究、筛选,确定设置高标准互通式立交8座,一般互通式立交8座,菱形立交14座,分离式立交37座,共计立交66座。互通式立交平均间距为5.9公里。

表3 公路一环立交布局表

七、辅路设置

根据公路一环所处位置及其功能,原则上不设置全线连续的辅路,视周边土地使用状况和路网合理布置辅路。

1.辅路功能

公路一环的辅路主要起到以下作用:

(1)疏导沿线地方交通;

(2)联接次要道路;

(3)引导车辆在指定出入口进出主路。

2.布置辅路考虑的因素

(1)沿线用地性质的要求

公路一环穿过建设区时,主路两侧需设辅路,辅路做为此地区路网的一部分。公路一环单侧为建设区,另一侧为非建设区或两侧均为非建设区时,原则上公路一环两侧均不设辅路。辅路的设计车速采用40-50公里/小时。

(2)相交道路的间距

当与公路一环相交的道路间距较近时,应考虑在其间设置辅路。

(3)进出主路的出入口间距

根据技术规范要求,为了满足进出主路的出入口间距,应考虑设置辅路,出入口间距应不小于下列数据:

进口和出口间距1135米

出口和进口间距500米

进口和进口间距910米

出口和进口间距725米

经过分析,公路一环全线一侧设辅路长度为5公里,占5.4%,两侧设辅路长度约19.8公里,占21.2%。公路一环有辅路段长度约为总长度的26.6%。

八、沿线绿化带规划

按照城市总体规划及在公路两侧设置绿化隔离带的有关规定,公路一环两侧应保留宽度各为100米的绿化隔离带。但公路一环沿线部分地段已为建设区,难以保证有100米宽度的绿化隔离带。经逐段落实后,公路一环两侧布置绿化带情况大致如下:两侧能设置宽100米绿化隔离带路段长约84公里,两侧留有宽50米绿化隔离带路段长约6公里;两侧无条件设置绿化隔离带路段长约3公里。

九、近期建设次序

公路一环近期建设次序既要考虑远期交通负荷,实施的难易程度,同时要与其周边土地开发建设(如中关村、奥运场馆)的进程相适应。规划提出公路一环近期建设应从北段开始,继而建设东、南、西段。

十、资金筹措方式

公路一环工程量很大,若一次完成建设投资巨大,资金能否落实关系到公路一环建设的进程。初步估算投资额约110亿元。规划中考虑了几种资金筹措方式,如:增加汽油费、增加市政费、按汽车拥有量增收养路费、公路一环作为收费路、用地补偿等,供决策时参考。