编制起止时间:1995.3-1995.10

项目参加人员:

项目负责人:张金明、耿宏兵

主要参加人:叶绪镁、陈锋、严奉天、郑德高、张全、陈玮、徐爱民、张晓蕾、徐红

本次规划探索了一种整体改建的规划方法。即不仅仅进行各层次规划方案研究,解决旧城区在规划建设方面的矛盾,而且结合市场经济运作规律和汕头市的实际情况,提出了实施规划方案的措施和相关配套政策。

一、方案具体措施与特色

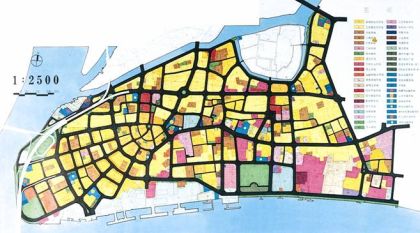

1、优化用地结构,调整空间布局。在市场调查基础上,利用市场利益驱动机制,促进用地结构调整。增加商业与第三产业用地比例,强化商贸中心功能;控制住宅建设总量(居住用地比例从93.7%降到72.5%);增加街坊绿地用地比例从0.06%增加到2.95%);搬迁、改造和调整147家工业与仓库用地;优先安排市政和服务设施用地;通过调整,形成旧城区“一主(小公园商贸中心)、两次(红亭广场和西堤次中心)和多散点”的空间布局结构。

2、完善道路系统,增加交通设施,打通“两边”,疏解“中央”。通过对41条道路详细处理,基本形成合理路网骨架,形成小公园步行商贸中心区;对交通组织和道路功能进行明确分工(如确定主要客货运通道、单向交通路线、自行车优先道和专用道、步行道及步行区等);通过增加交通设施,结合管理措施(如一些交叉口的定向交通组织、渠化组织、定时限行交通等);改善交通环境,提高城市运转效率。对新建党石大桥与旧城区交接处及其它重要交通结点作了深入研究。

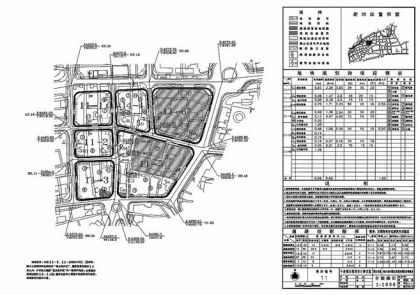

3、合理确定土地开发强度完善配套设施和疏解旧城区人口。规划确定近期解危、远期提高,基础设施改造一步到位的方针。分别制订了近、远期两套控制指标。根据不同地段状况,改造了先后顺序,在投入产出经济分析的基础上,反馈修正规划方案,确定合理的指标体系。根据旧城区的人口构成(常住、空挂、倒空挂、暂住)及房屋产权隶属关系(公产、私产、侨产),具体分析可能外迁人口的数量,提出鼓励私房户外迁、限制公房户回迁、加快落实侨房等搬迁配套政策,使人口疏解既可行又有计划,最终实现疏解人口3-4万人的目标。

4、保护和体现传统特色,加强城市设计。规划提出:保护和改善自然景观带;继承和完善放射环状路网格局;按“点、线、面”的保护结构分别恢复、修缮和保护10处文物古迹及11处特色建筑;按骑楼形式恢复、改造三条传统商业街;并在小公园有限范围内划定特色街区保护区、,对建筑形式、尺度、色彩和体量提出不同的改造要求和保护措施。同时,对城市进行五个高度分区,确定四个视觉中心,从整体上控制城市轮廊线;对重要景观区、景观带及景观点加强设计,结合绿化规划与树种选择,创造良好城市景观。

5、注意近期建设规划和各专项规划的准确性和可操作性。

二、改建策略和规划方案实施途径研究的主要结论

1、优化用地结构,发挥土地区位效益。随着旧城区区位条件和基础设施的改善(党石大桥建设带来的影响),第三产业的飞速发展和投资主体的多元化,地价上升和投资收益将是用地结构调整和旧城改建的动力之一。利用市场利益驱动机制,按“优地优用”的原则,调整工业用地,增加第三产业用地,遵循区位价值规律,发挥土地效益,疏解人口,促进旧城区良性运围。

2、合理分配投资利益,建立旧城改建基金。旧城区改建不能再沿用“自负盈亏、就地安置”和“以旧换新、无偿赔偿”的原有模式,必须发挥政府、开发企业和个人的积极性,建立多元化的投资体系并合理协调之间的利益分配关系。拆迁补偿应视不同产权关系、居民安置地点和居民经济收入区别对待,既体现市场经济等价交换的原则。对于基础设施和服务设施建设资金的投入,从长远考虑应建立旧城改建基金制度。

3、旧城改建和新区建设有机结合,采取多种方式开发建设。旧城改建应“肥瘦搭配、以新补旧”,人口疏解和安置应与具体的新区住宅建设及土地开发有机结合,利用行政及经济手段并结合住宅房制度改革鼓励居民外迁。同时,根据房屋产权关系的不同,鼓励多种方式改建,以减轻政府负担。

4、规划建议调整开发机制,成立集中统一开发的集团公司,统筹负责包括基础设施在内的全面改建。

5、规划通过投入产出经济分析,研究“量入为出、分期实施”的改造进度与拆迁规模问题。

汕头市规划局在成果验收纪要中肯定了这种整体规划方法:“由于规划方案既有宏观控制目标,又有具体实施的措施,对改建的规模、进度和时机有明确的把握,目前,部分地段已在本规划的指导下,编制了修建性详规,并进入了实施阶段。”

|

|

| 汕头市小公园 |

|

|

|

| 汕头市旧城区改建控制性详细规划——用地调整规划图 |

|

|

|

|

| 汕头市旧城区改建控制性详细规划——分图图则 |

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380