中心城区空间结构规划图

八、城市绿地与景观风貌控制

城市外围:重点抓好城市、城镇周边以人工生态林为主的城市林业建设,结合远郊区域天然植被的修复工程,绿色通道建设等生态工程,打造宜居环境;南北两山,以大型景区的开发建设为核心,以山地公园和森林公园为重点,以发展生态休闲农业和观光农业山庄经济为辅助,以建设组团间生态隔离带为基础,完善生态安全系统。

城市内部:以黄河及其湿地为骨架,以布局均衡的公园绿地为重点,以防护绿地、附属绿地、其他绿地等为补充,建成网络完整,生态功能完备、景观效果突出、使用率高、可达性强的城市绿地系统。

规划建设"三带、五廊、多轴、多园"的网络化绿地系统。三带:指沿黄河的滨河绿化带与南北两山生态绿化带;五廊:指分隔城市组团,沟通南北两山的五条生态绿化廊道;多轴:指沿河道和主要城市道路设置不同宽度的绿化带,形成贯穿城市组团的多条绿轴。

到2020年,规划绿地面积4031.17公顷,占城市建设总用地比例为16.12%;规划公共绿地总面积为2722.98公顷,人均公共绿地面积9.90平方米。

通过对城市功能性景观结构与自然环境景观系统的梳理,构建人工和自然有机结合的城市景观系统。在保护城市空间景观整体风貌特征的同时,实现城市山水景观特色的整体延续。塑造对人与自然尊重的城市意向,通过强化重点地区的景观特质,增强城市空间的可识别性,塑造多样化和富有活力的城市空间。突出以黄河风情线为中心的黄河文化景观长廊,加强黄河文化与城市景观的结合,塑造具有丰富文化底蕴、景观特色突出的黄河文化名城。

九、文化遗产保护

从城市自然风貌、城市格局、城市轴线、景观带和视线通廊、城市轮廓和高度等方面加强城市历史格局的保护。

规划确定白塔山历史风貌保护区、九州台历史文化保护区、五泉山历史风貌保护区、金天观传统文化保护区、铁路局历史建筑保护区、民族大学历史建筑保护区、南河新村近代民居保护区、近代工业建筑保护区、石化城工业文明保护区和石化城苏联式民居保护区等10个历史文化街区。

通过各种手段对非物质历史文化加以保护和经营,延续文脉的同时也为当代生活服务;通过立法,建立非物质文化遗产保护体系;通过媒体、演展等方式,增强全民保护意识,认知文化遗产;全力挖掘现存传承地和传承人,提高其技能;挖掘地方特产,对制作工艺进行保护,提升品牌效益,结合旅游发展融入城市生活中,形成城市风情特色。

突出以五泉山、白塔山、金天观等代表性历史建筑群的保护为重点,加强各级文物的保护与恢复。加快对文物古迹的普查力度,对尚未列入保护名单、但有保护价值或潜在保护价值的古迹和近现代优秀建筑要及时列入保护名单,报市政府审定,并向社会公布。

中心城区文化遗产保护规划图

十、城市道路与交通

依托航空港和亚欧国际通道优势区位,逐步形成对接中外的西北区域性门户;加强路网性铁路枢纽和国家公路运输枢纽建设,打造西部地区重要枢纽;构建辐射周边、服务西北地区的内部沟通组织中枢;着力加强南北向通道建设,形成"承东启西"与"沟通南北"并重的对外交通体系。

机场发展成为西北区域性门户枢纽机场,实施中川机场改扩建工程,提升飞行区标准至4E,扩建航站楼和站坪。

铁路建成客运专线、城际铁路和普通干线铁路构成的多层次铁路网络。加快建设宝鸡-兰州客运专线、兰州-乌鲁木齐第二双线、兰州-张掖城际铁路、兰渝铁路、兰州-合作铁路及包兰铁路二线等干线铁路。规划新增白银-兰州新区-兰新铁路间的铁路联络线,并以此为基础新增工业支线铁路支持兰州新区发展。铁路客运站,构建"两主一辅多点"的铁路客运枢纽体系,"两主"为兰州西站与兰州站,"一辅"为榆中站(含夏官营客运站),并结合新建铁路改扩建形成市域范围内"多点"铁路客运服务。铁路货运站,构建"三主两辅一中心"铁路货运枢纽体系,以兰州北路网性编组站为兰州市货运组织的中心,以河口南集装箱中心站,兰州新区的中川货运站与榆中片区的夏官营货运站组成服务区域货物集散为主的铁路货运主枢纽,以兰州东站与西固站组成服务中心城区货物集散为主的货运枢纽。

公路规划形成"一环、一联、六射"的高速公路系统;形成"射线+联络线"等级匹配的干线公路网系统。规划"两横三纵"的市域快速路系统支撑兰州城市向新区拓展。

规划兰州城市道路分为城市干路与一般道路两个等级,形成与城市布局形态协调、道路功能层次分明的"双层网络"结构。规划形成"两横四纵"的快速路网络,规划快速路总规模达到170公里;规划形成"六横十八纵"的骨架性主干路系统,总规模达520公里。

规划跨河桥梁共24座,其中快速路通道2处,主干路通道20处,次干路通道2处。

提高公交服务水平,规划期末全方式公交出行比例达到40%-45%。兰州市轨道网由市域轨道线与市区轨道线组成。远景预留4条市域线,规划期内市区轨道线建成轨道1号线,启动2号线建设。规划5条BRT线路。

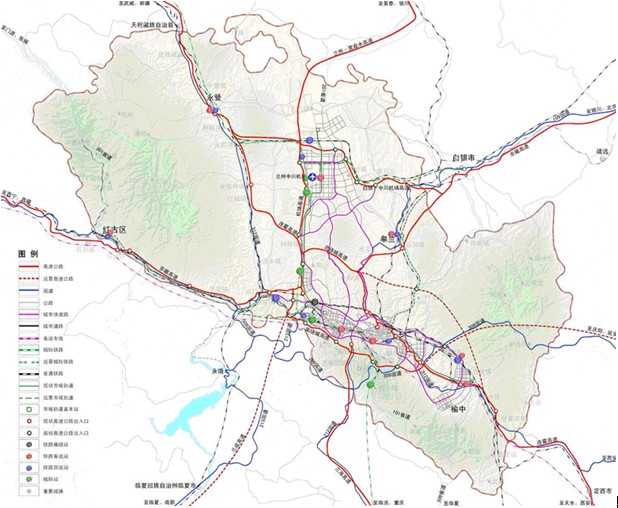

市域综合交通体系规划图

中心城区综合交通体系规划图

十一、环境保护

城市集中式饮用水源水质达标率达到100%,水环境达标率按功能区达到相应标准,建立中心城区和兰州新区的第二水源和应急水源;城市污水处理率达到100%;工业废水达标率达到100%。

二氧化硫、二氧化氮、烟粉尘等主要污染物均达标排放,空气环境质量达到国家二级标准。

环境噪声达标覆盖率达到100%。

推动固体废弃物无害化、资源化、减量化进程;实现原生垃圾"零填埋",危险品废物得到安全处置,垃圾无害化处理率达到100%。

中心城区环境保护规划图

十二、市政基础设施

供水工程:中心城区最高日需水量为126.5万立方米/日。规划保留西固一水厂,扩建西固二水厂,新建沙九水库及水厂1座。

排水工程:至2020年中心城区保留及新建8座污水处理厂,保留及新建16座污水泵站。污水处理能力达到108万立方米/日。城市污水处理率为100%。

规划供电工程:至2020年,电网最大负荷达到7700兆瓦,年供电量达到542亿千瓦时。改扩建兰州二热电厂,规划330KV变电站4座,110KV变电站31座,预留大型变电站和高压线走廊的建设用地。

电信邮政工程:合理加强网络优化,扩大网络覆盖,提升网络质量,高度重视基站基础设施的共建共享。积极跟进CDMA技术发展,为移动用户提供优质服务。邮政业务应适应市场化运营和商业化发展,发挥专业管理职能,加快营业网和投递网的建设改造,优化网点布局及服务设施。

燃气工程:至2020年中心城区居民生活用气指标为0.38立方米/日,气化率为95%。年用气量为16.0亿立方米/年。规划在河口、和平新建接收门站,规划新建1座LNG调峰应急设施。

供热工程:至2020年,中心城区集中供热普及率达到81%;中心城区总供热面积达到17465万平方米。

环卫工程:建立处置有序、配置合理、技术可靠、环保达标、管理高效的固体废弃物处置系统;环境卫生管理、服务整体水平完全达到国家先进水平;实现原生垃圾"零填埋"。固体废弃物分类收集和回收利用,垃圾运输密闭化,垃圾处理无害化,粪便排放管道化,环卫作业机械化,环卫管理科学化、现代化。

十三、城市防灾

按照"平战结合、平灾结合、以防为主,准确预报,快速反应,措施有效"的原则,加快建立和健全现代化城市综合防灾减灾体系,提高城市整体防灾抗毁和救助能力,确保城市公共安全。

沿黄河一线堤坝设防能力为6500立方米/秒(百年一遇),洪道按百年一遇的暴雨流量设防,低洼、内涝地段按20年一遇的暴雨量设防。

抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380